かつて人材不足を補う手段として導入された「技能実習制度」は、2027年に外国人労働者の人材育成と就労を両立させる「育成就労制度」へと変更される予定です。育成就労制度は、技能実習制度と比較してさまざまな点が変更されており、それに伴う変化に柔軟に対応する必要があります。

そこで本記事では、新制度の概要や技能実習制度との主な違い、受け入れ企業への影響などをわかりやすく解説します。外国人雇用に関心のある企業や担当者の方は、制度変更への備えとしてぜひご一読ください。

技能実習生制度廃止による新制度「育成就労制度」とは?

政府は、2024年6月に技能実習制度を発展的に廃止する法改正(令和6年法律第60号)を成立させ、日本での人材育成と中長期就労を可能にする新制度「育成就労制度」を創設しました。在留資格「育成就労」は、原則最大3年の在留期間のもと、特定技能1号レベルの技能・日本語習得を目指す仕組みです。施行は政府の政令で定められ、現時点では2027年4月頃が目安とされています。

本制度の柱は、「育成就労計画」の認定制にあり、就労内容・技能向上目標・日本語習得目標・企業体制などを明示した計画に基づき受け入れが行われます。育成就労制度の設計は、厚労省の「特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会」による審議会で検討され、多角的な議論が交わされました。

詳しい内容は公開されている以下の資料を参考にしてください。

第1回育成就労懇談会資料|厚生労働省

なぜ技能実習制度が廃止されるのか?

育成就労制度の前身となる「技能実習制度」は1993年に創設され、開発途上国への技術移転を通じた国際貢献を目的として導入されました。しかし、実態としては日本国内の人手不足を補う労働力供給手段となっており、「国際貢献」という建前と「実質的な労働力確保」という実態のギャップが長年にわたって指摘されてきました。

特に、以下のような技能実習生の立場の弱さが顕著なのが問題点です。

| 技能実習生の立場の弱さの例 |

|---|

|

上記の問題点の解決を目指す上で、現行の技能実習制度では不十分な点を解消するために成立したのが育成就労制度です。育成就労制度では、現行の技能実習制度が生み出した諸問題を以下の改善案により解決できるとして制度を定めています。

| 育成就労制度による改善策 |

|---|

|

上記の改善案により、施行後はより健全に目的に合った制度の運用がされていくと期待されています。

技能実習生制度と育成就労制度の違いを比較表で確認

技能実習制度と育成就労制度の違いは以下の通りです。

| 項目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |

|---|---|---|

| 目的 | 人材確保・人材育成 | 国際貢献・途上国への技術継承 |

| 受入れ可能な職種 | 特定技能と同じ職種(16分野) | 91職種(168作業) |

| 在留期間 | 原則3年(相当の理由があれば+1年) | 1号1年・2号2年・3号2年(通算最長5年) |

| 転籍 | 同一企業で1年以上勤務後、一定要件下で可能 | 原則不可 |

| 保護・支援 | 監理支援機関、外部監査人の導入など | 外国人技能実習機構・国際人材協力機構・監理団体による連携体制 |

| 在留資格 | 育成就労 | 技能実習(1〜3号) |

| 特定技能への移行 | 分野・職種が一致し、試験合格が前提 | 分野・職種が一致すれば、2号良好修了で試験免除で移行可能 |

| 民間の職業紹介業者の介入 | 不可 | 可能 |

上記の表からわかるように、技能実習制度と育成就労制度は似て異なる部分が多いものとなっています。まず、目的そのものが大きく変化・明示したのが特徴的で、技能実習制度が実体として国内の人手不足解消手段として使われてきたのを踏まえ、育成就労制度は「日本での人材確保と育成」を明確に目的化し、制度設計にもその意図が反映されています。

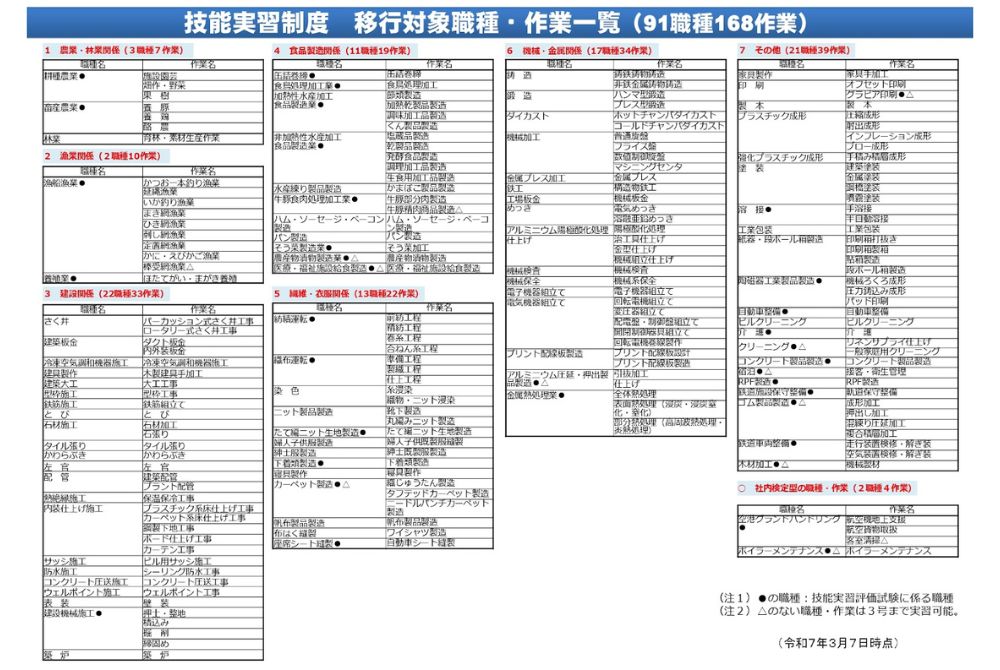

また、受入れ可能な職種も大きく変更され、現行の技能実習制度では以下の職種(作業)が対象です。

これが育成就労制度では上記の画像に記載のある以下の特定技能と同じ16分野のみが受入可能と定められており、該当しない分野は現行の技能実習制度では就労できていても、育成就労制度施行後は不可となります。(2025年7月現在)

| 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業を統合)、建設、造船、舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造、外食、林業、木材産業 |

育成就労制度は、制度目的・職種・在留期間・転籍・支援体制・移行条件・仲介ルールなど、あらゆる面で技能実習制度より新しい時代・現代の労働市場に即した設計がなされています。そのほかの変更点の詳細については技能実習制度・育成就労制度について解説されている厚労省の資料を参考にしてください。

技能実習制度:外国人技能実習制度について

育成就労制度:育成就労制度の概要

技能実習生制度廃止で育成就労制度施行がもたらす6つの変化

育成就労制度施行がもたらす6つの変化は以下の通りです。

ここでは、下記の変化について解説します。

- 技能実習生制度廃止で育成就労制度施行がもたらす6つの変化

-

- 企業が雇用要件が変わる

- 監理団体の名称が変わる

- 条件つきで転籍が可能になる

- 受け入れ対象の分野が変わる

- 日本語能力に関する要件が追加される

- 不法就労助長罪が改正される

企業が雇用要件が変わる

育成就労制度では雇用要件に置いて以下の点が義務化され、企業は遵守する必要があります。

- 昇給制度の整備

- 入国前にA1(N5)相当の日本語資格を保有していない実習生には、企業負担で講習を受けさせなければならない

- 就労後はN4(JFT-Basic A2)に合格させるために就労期間中に講座受講の機会を提供しなければならない

- 自身が属する業種の分野別協議会に加入しなければならない

上記の項目が義務化されるため、企業は昇給や日本語教育支援などの個別対応だけでなく、業界横断的な情報共有や法令順守の体制構築にも責任を負うようになります。

監理団体の名称が変わる

従来の「監理団体」は、育成就労制度の施行にともない「監理支援機関」へと名称変更されますが、これは単なる呼称の変更に留まりません。育成就労制度では、団体設立の許可要件が大幅に厳格化され、外部監査人の設置が義務づけられるため、組織の独立性と中立性が確保されます。

また、受入れ企業と密接な関係にある職員は監理支援業務に関与できないルールも設けられ、実質的な監督・支援機能の強化が図られています。さらに、外国人技能実習機構も外国人育成就労機構に改組し、監督・相談・人権保護機能が強化されるため、労働基準監督署や出入国在留管理庁との連携も密になり、これまでよりも不正行為への迅速な対応が可能です。

名称変更は形だけではなく、不法就労抑制と人権保護を軸にした本質的な制度改革を象徴しているといえます。

条件つきで転籍が可能になる

従来の技能実習制度では原則として転籍は不可で、人権侵害など「やむを得ない事情」がある場合の例外的な転籍しか認められていませんでした。新制度「育成就労制度」では、この問題を是正すべく、従来のやむを得ない事情の範囲を拡大しつつ、本人の意思で転籍する道も開かれます。

ただし、転籍には以下の厳格な要件が設けられています。

| 項目 | 要件 |

|---|---|

| 就労期間 | 同一業務区分で1年以上(分野により最大2年)勤務 |

| 技能・日本語要件 | 技能検定基礎級レベル+日本語能力N5相当以上 |

| 転籍先企業 | 適正性が確認された企業のみ可 |

この要件付き転籍制度の導入によって、劣悪な職場環境や人権侵害から脱却する現実的な手段が生まれます。同時に、受け入れ企業にとっては人材定着や能力開発のための教育体制・日本語支援・キャリア設計の強化がますます重要になります。

受け入れ対象の分野が変わる

育成就労制度により、これまでの受け入れ対象が以下のように変更されます。

| 項目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |

|---|---|---|

| 対象分野 | 特定産業分野(特定技能と原則一致)に限定 | 91職種(168作業) |

| 可能な作業 | 特定技能と同様に、分野の中で幅広い業務に従事可能 | 一作業ごとに細かく限定された業務 |

技能実習制度では、91職種・168作業という細分化された対象業務が設定されており、例えば「左官工事」や「缶詰巻締」など、一つひとつの作業が明確に定義されていました。一方、新制度の育成就労制度では、特定技能制度とほぼ同一の「特定産業分野」(16分野)に限定され、各分野内での業務範囲も柔軟かつ包括的になります。

受け入れ対象の分野が変更になることで、実習生は単一スキルだけでなく、分野全体を通じた技能習得が可能になり、より実践的で幅のあるキャリア形成が図れるようになります。

日本語能力に関する要件が追加される

育成就労制度では、日本語能力に関する要件も以下のように変更されます。

| 項目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |

|---|---|---|

| 入国前 | JLPT N5(A1相当)以上の合格または講習受講が必要 | 原則要件なし(介護分野はN4相当) |

| 就労開始1年目 | N5クリア+必要分野では、より高い級が求められる可能性も | 特になし |

育成就労制度では、まず入国前にJLPT N5(A1相当)以上の日本語能力を求められます。技能実習制度では日本語能力の要件はありませんでしたが、新制度ではコミュニケーション基盤も重要です。

また、就労開始から1年を迎える頃にはN5レベルの合格が義務付けられ、分野によってはより高い級(N4など)が求められる可能性があります。

不法就労助長罪が改正される

不法就労助長罪は、企業や個人が「外国人に法定以上の就労活動をさせる」または「不法就労者を手助けする行為」に対して課される刑罰を定めた規定です。2010年代以降、技能実習制度の人権侵害や過酷な労働環境が問題化した背景もあり、企業や仲介者も違法行為の加担者として処罰される重要な法律です。

2024年6月に育成就労制度創設にあわせて入管法が改正され、不法就労助長罪の罰則が下記のように強化されました。

- 旧罰則:懲役3年以下/罰金 300万円以下

- 新罰則:懲役5年以下/罰金 500万円以下

上記の改正により、不法ブローカーや悪質企業による不当な仲介・雇用が抑制され、外国人材の適正な受け入れと人権保護が実現しやすくなる効果が見込まれています。

技能実習生制度廃止がもたらす企業へのメリット

技能実習生制度廃止がもたらす企業へのメリットは以下の通りです。

| メリット | 概要 |

|---|---|

| 「労働力」として働く明確な枠組みが得られる | 採用〜配置〜定着までがスムーズになり、外国人材が安心して働ける環境が整う |

| 特定技能への移行がスムーズになる | ・最長3年間の育成を通じて、特定技能試験合格をサポートし長期雇用へとつなげる仕組みが用意されている

・人材採用の初期費用をかけても継続的に戦力として維持でき、採用コスト削減や定着率アップが期待できる |

| 実習生の日本語能力の水準が上がる | 日本人従業員との意思疎通や現場での指示理解がスムーズになり、安全・品質面でのトラブルも減少しやすくなる |

育成就労制度により、実習生をこれまで以上に主力として育成しやすくなる点が、企業にとって大きなメリットといえます。

技能実習生制度廃止がもたらす企業へのデメリット

技能実習生制度廃止がもたらす企業へのデメリットは以下の通りです。

| デメリット | 概要 |

|---|---|

| 採用コストが増加する可能性がある | ・従来、渡航費用や送り出し機関への手数料は技能実習生本人が負担していたものが、新制度では企業側が50%以上を負担する必要がある

・日本語教育や研修費も企業持ちとなり、継続的なコストが発生する |

| 在籍期間が短くなるリスクがある | 転籍要件が緩和された影響で、最短1年で転籍される可能性が増加した |

上記のデメリットへの対策として、企業は事前に資金計画の見直しや教育・定着施策の強化を行う必要があります。

技能実習生制度廃止のまとめ

技能実習生制度の廃止と新たな育成就労制度の導入により、外国人材の受け入れをめぐる制度は大きく様変わりします。制度の目的から在留資格の種類、職種の範囲、日本語能力の要件、転籍の可否、不法就労対策まで、あらゆる点で見直されており、企業にとってもメリットとデメリットの双方を踏まえた対応が求められます。

特に、制度の目的が「国際貢献」から「人材育成・確保」に変わったことで、企業も単なる労働力確保ではなく、教育・支援・定着を見据えた人材戦略を立てる必要があります。採用にあたっては、以下のような雇用要件への準備が必須です。

- 昇給制度の整備

- 日本語教育の支援体制の構築

- 分野別協議会への加入義務

- 監理支援機関との連携体制

- 転籍条件の理解と備え

育成就労制度がもたらす変化は、特に中小企業にとっては負担にもなり得ますが、反対に「優良な育成環境を整えた企業」にとっては、外国人材に選ばれるチャンスでもあります。今後は、採用から育成・キャリア形成までを見据えた体制づくりが、企業価値と競争力を左右するといえるでしょう。

外国人採用に関してご不明点・不安な点がある方は、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。